Pero igual pedaleo.

Moverse en bici todavía puede generar miradas extrañas o comentarios inesperados. No falta quien, al escuchar que alguien pedalea en Buenos Aires, recuerda con tono condescendiente que “esto no es Ámsterdam”. Algo que ya sabemos: esto no es Ámsterdam, esto es Buenos Aires. Las distancias a veces son más largas, las ciclovías no siempre acompañan y la convivencia vial es un desafío constante. Pero yo igual pedaleo. Y cada vez más gente también. Hoy vamos a desarmar un poco el cómo y el por qué de andar en bicicleta en la Ciudad de Buenos Aires.

Ciclovía en Av. Corrientes, inaugurada en 2020. Foto: GCBA

Existe una idea bastante instalada de que la bici es solo para pasear: para ir a un parque el fin de semana o para alguna excursión a una localidad no muy lejana. Y claro que puede serlo. Pero para muchísimas personas, la bicicleta no es un pasatiempo, sino el medio de transporte diario para ir a trabajar, a un turno médico o para encontrarse con amigos y amigas. No es un hobby ni un deporte, sino una herramienta de autonomía. Cuando la bicicleta es pensada únicamente como un medio de esparcimiento, sus necesidades se vuelven secundarias. Pero si la reconocemos como lo que es, un modo real de transporte —uno que ya usan cientos de miles de personas todos los días—, entonces merece el mismo tratamiento que cualquier otro: inversión, mantenimiento, planificación, protección.

Me muevo en bicicleta porque puedo prever con exactitud cuánto voy a tardar en llegar de un punto A a un punto B. No dependo de si el colectivo llega a horario, de si hay congestión o de si el subte circula con demoras. La bici me da algo muy valioso en esta ciudad y en esta vida cronometrada: control total sobre mi tiempo. Para mí, es una forma de recuperar el tiempo perdido o, al menos, de perder menos tiempo y destinarlo a cosas que me resulten más gratificantes, como conversamos en la primera entrega de A 5 kilómetros por hora. Además, no solo puedo prever la duración del trayecto, sino que, en muchos de los viajes que hago, la bicicleta es el modo más rápido de hacerlos.

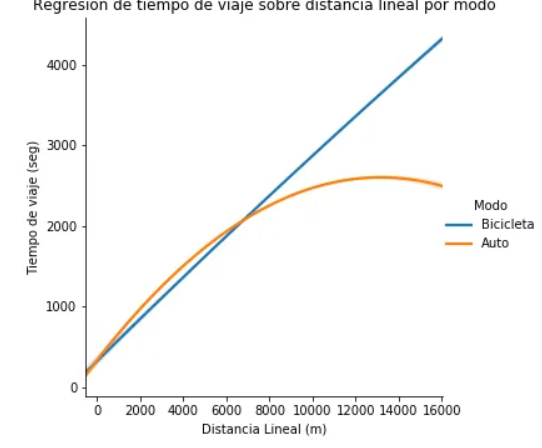

En 2019, Felipe González analizó y comparó los tiempos de desplazamiento en bicicleta y auto en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien es cierto que el auto puede ser más rápido que la bici, esta afirmación se vuelve engañosa en entornos urbanos donde la congestión es una variable determinante. En su análisis, a partir de datos que tomó de la API de Google, encontró que en algunos momentos y puntos de la ciudad, la bicicleta alcanza una velocidad promedio de 15 km/h, mientras que el auto apenas llega a los 13 km/h. Esto se explica, en gran parte, porque las bicicletas pueden circular por ciclovías donde los niveles de congestión son prácticamente inexistentes. Felipe estableció que el umbral en el cual la bicicleta deja de ser la opción más rápida es el que determina si un punto se encuentra “lejos” o “cerca”, y en su análisis para la Ciudad de Buenos Aires, lo ubicó en menos de 6.8 km del punto de origen. Es decir, para viajes menores a esa distancia, lo más probable es que tardes menos en bicicleta.

Fuente: Mejor en bici. Felipe González.

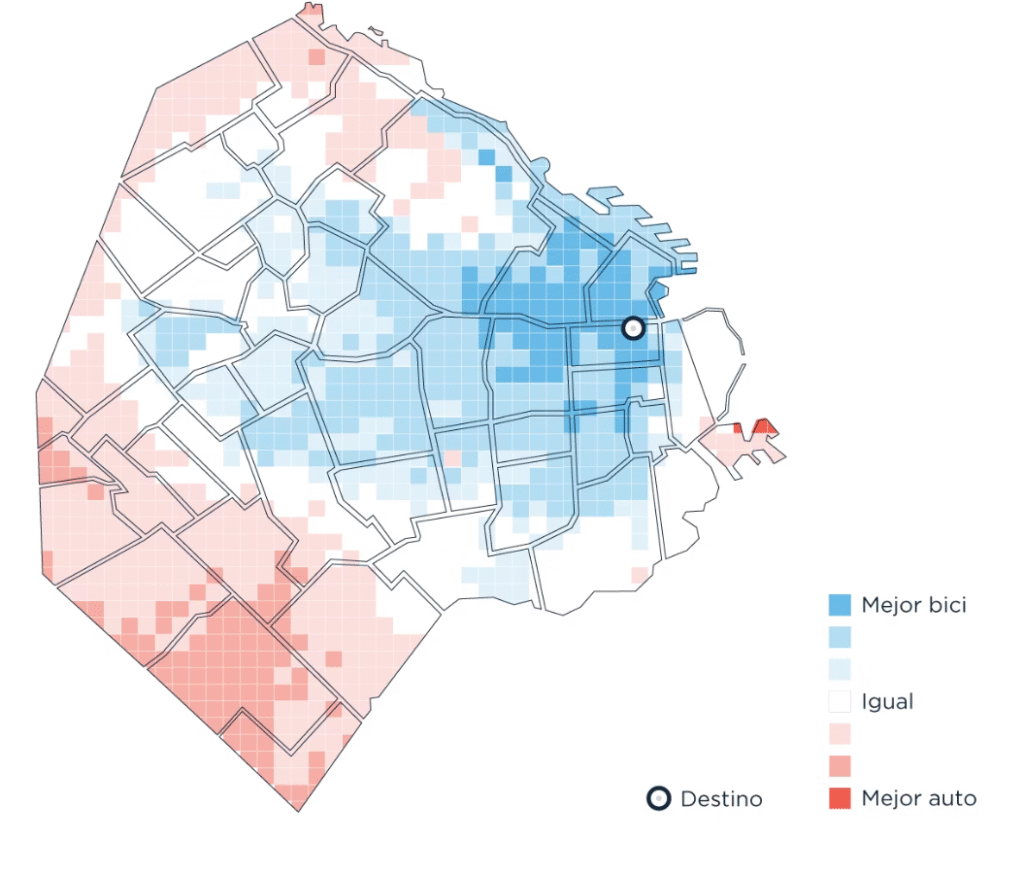

En otro artículo, y siguiendo la misma línea de análisis, elaboró un mapa que muestra, partiendo de un destino teórico (ubicado arbitrariamente en el centro porteño), la relación entre distintos puntos de origen y ese destino para viajes en auto o bicicleta. El resultado muestra que, en gran parte de la ciudad, es más rápido desplazarse sobre dos ruedas que sobre cuatro. Les recomiendo ambos artículos porque exploran este tema en mayor profundidad y de manera muy accesible.

Fuente: Sos el tránsito. Felipe González. El gato y la caja

Pero moverse en bici no es solo una cuestión de velocidad. Pedaleo porque me gusta: me pone de buen humor, incluso en medio del caos porteño. Hay algo casi terapéutico en ese movimiento constante con el viento en la cara. Además de los beneficios físicos —respaldados por numerosos estudios que circulan habitualmente—, andar en bicicleta mejora el bienestar emocional. Una investigación en el Reino Unido reveló que quienes se trasladan activamente (a pie o en bicicleta) tienen menos probabilidades de experimentar síntomas como estrés o dificultades para concentrarse, en comparación con quienes usan medios motorizados. Estos efectos positivos son especialmente importantes en niños, niñas y adolescentes. En esa línea trabaja la ONG estadounidense Outride, que impulsa el programa escolar Riding for Focus (R4F), diseñado para que estudiantes mejoren su bienestar social, emocional y cognitivo a través del ciclismo.

Sin embargo, todos esos beneficios no siempre me importaron. Empecé a moverme en bici hace relativamente poco, durante la pandemia. Y no fue por una campaña del Gobierno, ni por una decisión de salud, ni por conciencia ambiental. Fueron las ciclovías. Siempre me había dado miedo andar en bicicleta por la ciudad. Aunque muchos amigos lo hacían, me parecía peligroso. Estaba acostumbrada a ver discusiones entre ciclistas y automovilistas. Pero con la expansión de la red de ciclovías durante la pandemia —especialmente en avenidas como Corrientes y Córdoba, que son más anchas y de sentido único—, por primera vez sentí que podía intentarlo. Y no fui la única.

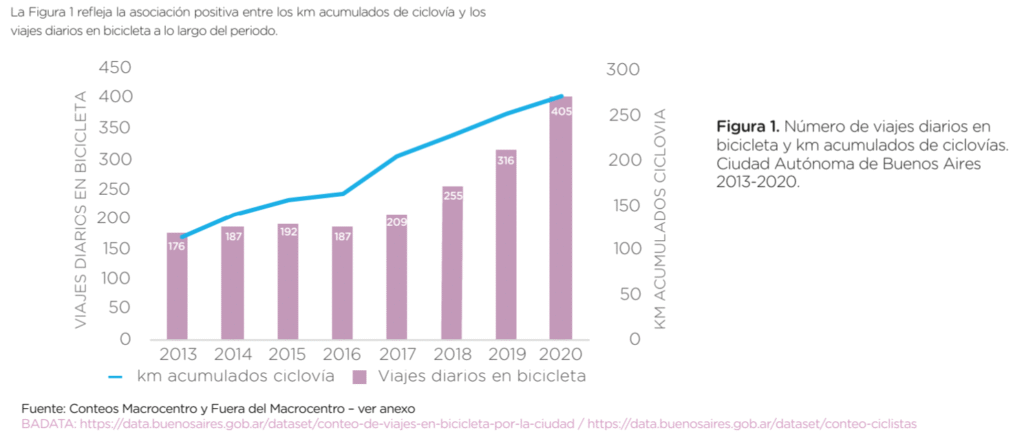

Entre 2013 y 2020, el número de viajes en la Ciudad de Buenos Aires creció más del 130%, según el Informe de Movilidad Ciclista del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este incremento muestra una clara asociación positiva, como se ve en el gráfico, con la expansión de la red, que entre 2010 y 2020 pasó de 35 km a 265 km. Dicho crecimiento fue especialmente fuerte entre mujeres, ya que, según el mismo informe, mientras que los viajes de varones aumentaron casi un 118% en ese período, los realizados por mujeres aumentaron un 170%. Está comprobado que la percepción de seguridad mejora notablemente con infraestructura exclusiva, y eso impacta directamente en la decisión de subirse a una bicicleta.

Número de viajes diarios en bicicleta y km acumulados de ciclovías. CABA. 2013-2020. Fuente: GCBA

Ese menor volumen vehicular generó beneficios concretos: la velocidad promedio aumentó un 15 % dentro del distrito tarifado, y los trayectos por puentes y túneles entre Manhattan y Nueva Jersey se agilizaron entre un 10 % y 30 %, dependiendo del cruce. Además, el transporte público mostró señales claras de recuperación: el uso del subte fue del 7,3 % en días hábiles y del 12 % en fines de semana, y el uso de buses express desde Staten Island y el Bronx mejoró los tiempos de viaje entre 5 a 10 minutos para los pasajeros. También se reportaron reducciones en accidentes vehiculares de 14 % y en lesiones por choques de 15 % en la zona tarifada.

La realidad, sin embargo, es que no todos los viajes pueden hacerse en bici. No todos tenemos la misma edad, el mismo cuerpo, las mismas cargas ni el mismo recorrido. A veces hay que llevar objetos pesados o acompañar a alguien; otras, el clima no acompaña. Y eso no está mal. No se trata de imponer la bicicleta como solución universal, sino de sumar alternativas reales a un sistema que hoy colapsa y excluye. Para ello, también es importante ampliar la mirada y ver que existen otras formas de movilidad activa. Las cargo bikes (o bicicletas de carga), por ejemplo, son vehículos especialmente diseñados para transportar cargas pesadas o voluminosas, como mercadería, herramientas o incluso personas (infancias, en general). Se usan cada vez más como alternativa sostenible a los vehículos motorizados, especialmente en entornos urbanos. Hace poco, en una de las emisiones de Bicivilizados Radio, el programa sobre ciclismo urbano de Bicivilizados, Leo Spinetto hizo un recorrido sobre los diferentes tipos de cargo bikes y sus usos, por si quieren explorarlas. Movernos en bicicleta no responde a un modelo único y, con algo de sentido común, puede incluir a más personas, con diversidad de cuerpos y capacidades, en una mayor variedad de situaciones. Lo importante no es que todos y todas pedaleemos todo el tiempo. Lo importante es que quien quiera hacerlo, pueda.

A pesar de las bondades que tiene desplazarnos en bicicleta, los ciclistas somos, al menos hasta ahora, un enemigo común para todos los actores de la movilidad. A los automovilistas y conductores de colectivos les molesta cuando ocupamos la calle y tienen que convivir con nosotros; y, cuando no circulamos por la calle, les molesta que las ciclovías ocupen un espacio que antes era “suyo”. A los peatones les incomoda cuando caminamos con una bicicleta por las veredas angostas. Y también nos molestamos entre nosotros, porque, digamos la verdad: no todos respetamos las normas de tránsito. En una ciudad con una convivencia vial tensa, siempre somos el problema del otro. El documental “Bikes vs. Cars” (Fredrik Gertten, 2015) retrata bastante bien esta tensión, exponiendo los peligros de volver las ciudades cada vez más dependientes del auto.

Es común escuchar frases como “los ciclistas no respetan nada” o “se creen con derecho a todo”. Pero si hablamos de riesgo vial, los números no mienten: los principales responsables de siniestros fatales en la ciudad siguen siendo los automovilistas y motociclistas. Y sin embargo, la bicicleta molesta. A veces simplemente por estar ahí, por ocupar un lugar.

En muchos casos, el juicio no es solo vial, sino también social. En algunos sectores, la bici se asocia con cierto estereotipo, producto de la “buena conciencia progresista” o de la que fue, en algún momento, una bandera de determinado espacio político. Pero la bicicleta es mucho más transversal y no está limitada a unos pocos barrios de la ciudad ni a un sector ideológico. Se anda en bicicleta en todos lados: en el conurbano, en las ciudades chicas, en los pueblos. La bici es parte de la movilidad cotidiana de millones de personas. Cualquiera de los ferrocarriles metropolitanos que conectan la Ciudad con el AMBA tiene su furgón lleno de bicicletas, y en hora pico suele ser difícil encontrar lugar. Si recorremos los márgenes de la ciudad, las bicicletas se adaptan para cargar cosas y vemos cada vez más personas que la usan como medio para trabajar en plataformas, ya que resulta mucho más accesibles que las motos. Mejorar la movilidad ciclista en las ciudades es una de las políticas de movilidad más transversales que pueden incorporar los gobiernos. Según la Encuesta de Movilidad Domiciliaria (2018), en el AMBA el uso de la bici supera el 4% de los viajes diarios. No es capricho: es necesidad. Aunque la infraestructura no siempre acompaña, los viajes existen. Si mejorarámos esa experiencia, mejoraríamos muchas otras cosas: el acceso a la educación, al trabajo, a los centros de salud y al tiempo disponible para vivir.

Otro de los principales problemas que tenemos los ciclistas es dónde dejar la bici. En las viviendas, a menos que tengan un lugar especialmente dispuesto, la pulseada con los autos se traslada puertas adentro, ya que no suele ser fácil que los consorcios acepten el uso del estacionamiento de vehículos motorizados, y dejarla en paliers o pasillos no está permitido porque obstruye la circulación. Muchas veces, en las propias unidades no hay suficiente espacio y se debe recurrir a estacionamientos privados. Por suerte, desde 2018, el Código de Edificación incluye la figura de “estacionamiento de bicicletas”. En Villa Urquiza, el Grupo Uno en Uno construyó un edificio muy simpático con la bicicleta como protagonista: Casa HO.

Circulación dentro de Casa HO, del Grupo Uno en Uno. Foto: Javier Agustín Rojas

Fuera de casa, la situación no es más fácil. Cualquiera que haya andado en bici por la ciudad sabe el desafío que implica que te acepten la bicicleta en un garaje. Y si bien por ley los estacionamientos comerciales tienen la obligatoriedad de aceptarlas y cobrar una tarifa vinculada al precio del boleto mínimo de transporte público, pocos la cumplen. Un informe llevado a cabo en 2021 por la Secretaría de Transporte (ex Secretaría de Transporte y Obras Públicas) relevó los estacionamientos comerciales de la ciudad y encontró que el 31% de los establecimientos no cumplía con la normativa en términos tarifarios y solo el 82% declaraba aceptar bicicletas. Sin embargo, al contrastar estas respuestas con denuncias recientes, se halló que el 88% de los garajes con reclamos por no aceptación habían declarado sí aceptarlas al momento del relevamiento.

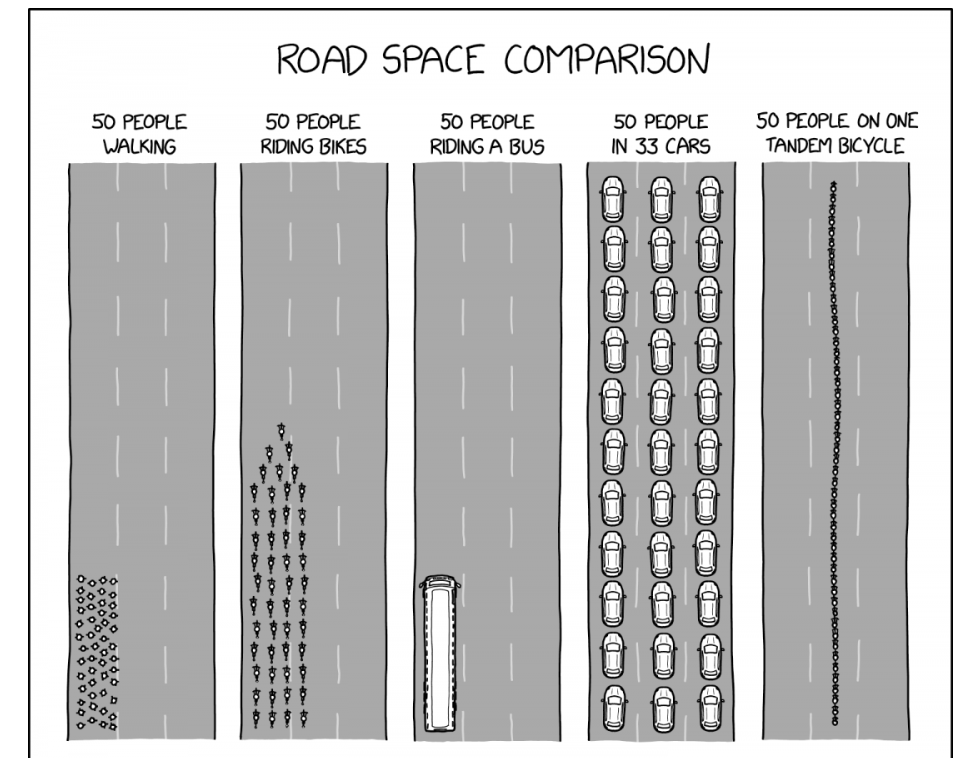

Las ciudades crecen en población, pero no en superficie. Cada vez más gente vive, trabaja, se mueve y comparte el espacio urbano. Y si seguimos ocupando ese espacio con autos particulares, la ecuación no cierra. De repente, movernos en bicicleta deja de ser una cuestión de ideología para convertirse en una de geometría. Un auto mide más de cuatro metros y, en general, transporta a una sola persona. Una bici mide menos de dos metros y ocupa un tercio del espacio. En el área de una misma calzada, entran hasta seis veces más bicicletas que autos. Y no necesitan estacionar en doble fila, ni embotellar calles, ni colapsar las veredas. Si queremos que las ciudades sigan siendo habitables, hay que descomprimir el espacio. Pensar en términos colectivos. Distribuir mejor. Elegir moverse de otro modo no es solo una decisión personal: es una forma de cuidar algo común.

Fuente: xkcd.com

Para ir cerrando, quiero compartirles un documental cortito que me parece muy interesante e ilustrativo de otra dimensión del uso de la bici. “Mama Agatha” (Fadi Hindash, 2015), sigue a Agartha “Mama” Frimpong, una mujer ghanesa de 59 años que lidera un curso semanal de ciclismo en Ámsterdam para mujeres migrantes recién llegadas de Pakistán, Marruecos, Somalia, China y Surinam. A lo largo de doce semanas, estas mujeres aprenden a andar en bici, superando barreras culturales, idiomáticas y emocionales, y encuentran en la bicicleta una vía de integración y confianza personal. Mucha gente no sabe andar en bici porque nunca tuvo una o porque nunca tuvo la oportunidad de aprender. Y eso también es parte del problema: la bici no debería ser un privilegio. En pueblos y ciudades chicas, la bici sigue siendo la llave de la primera autonomía.

Esto no es Ámsterdam. Y probablemente no lo sea nunca; tampoco importa, ni es lo que buscamos quienes nos movemos en bicicleta por esta ciudad. Esta entrega no pretende cubrir todo lo que implica moverse así en un lugar como Buenos Aires; es probable que hayan quedado algunas dimensiones sin tratar. Podemos seguir revisandolas en una próxima edición: qué políticas públicas mejoran (o empeoran) la experiencia ciclista, cómo se planifican las redes, quién queda adentro y quién afuera de esa planificación, y qué pasa en otras ciudades de nuestro país.

Y para cerrar, si les gustan los datos y cómo estos explican las maneras en que (sobre)vivimos en las ciudades, les recomiendo el newsletter de Seba Rohr, que escribe desde el CEEU: Cómo Sobre Vivimos (.CSV). Se suscriben acá.

A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000