El costo invisible de no gestionar el espacio

Hace algunas semanas salí de una reunión a las 17:30, me sentía un poco mal y quería volver rápido a mi casa. Había llovido, los colectivos estaban un poco llenos y me pareció más cómodo en ese momento tomarme un auto de aplicación. Lo esperé diez minutos. Avanzamos doce cuadras en otros quince, el conductor me propuso cambiar el recorrido, ya que por sugerencia del GPS ganaríamos unos ocho minutos. Acepté, pero eventualmente nos encontramos con otro atascamiento y finalmente decidí bajarme y caminar las últimas diez cuadras. Tardé casi una hora en hacer un trayecto que en condiciones ideales tomaría veinte minutos. Y no era una excepción: era un lunes como cualquier otro.

Relatos como el mío se repiten cada vez más en redes sociales o en charlas de ascensor, sobre todo si los interlocutores estuvieron sometidos a esa odisea que es para la gente del AMBA norte agarrar la Panamericana. En ese momento sólo podía pensar que la ciudad estaba funcionando mal. O mejor dicho, la ciudad estaba saturada, y no porque se estuviesen haciendo obras, o porque hubo algún accidente o algún acontecimiento; simplemente porque muchas personas estábamos intentando movernos por los mismos lugares, al mismo tiempo y de la misma manera.

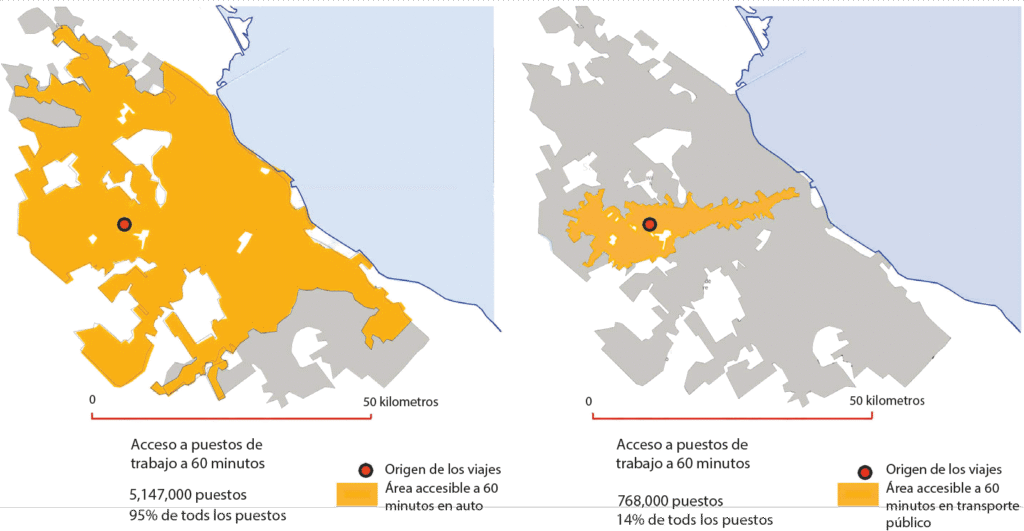

Alain Bertaud, urbanista francés y autor que recomiendo muchísimo para entender la relación entre el desarrollo de las ciudades y los mercados, interpreta la movilidad urbana cómo una herramienta para conectar personas con oportunidades. Sugiere que la mejor forma de medirla no es por kilómetros de red ni cantidad de estaciones, sino por una pregunta sencilla: ¿a cuántos empleos tiene acceso una persona a menos de una hora desde donde vive? Esta métrica cambia todo. Porque deja de importar la densidad o el diseño ideal de la ciudad, y pasa a importar lo más valioso: el tiempo (como ya hablamos en ediciones anteriores). Lo que verdaderamente importa no es si estás a 5 o 15 kilómetros, sino si podés llegar en 30, 45 o 60 minutos. Lo que importa es la velocidad efectiva del sistema.

Bertaud muestra que cuando las ciudades permiten que más personas lleguen a más empleos en menos tiempo, la productividad se dispara. Según el autor, si se duplica la población a la que una empresa puede acceder en menos de una hora, la productividad puede aumentar hasta un 15%. Pero eso solo ocurre si el sistema de transporte —público y privado— funciona bien. Y ahí entra el dilema: cuando todos eligen el auto al mismo tiempo, el sistema colapsa. En su libro incluye unos mapas bastante ilustrativos sobre esta situación en el AMBA.

Accesibilidad a puestos de trabajo en Buenos Aires. Fuente: Alain Bertaud

La congestión no es un misterio, ya lo dijimos: es una cuestión casi geométrica. Un auto ocupa mucho más espacio que una persona caminando, en bici o en colectivo. Y si ese espacio se ofrece gratis, la consecuencia lógica es el tráfico. Y citando a la enciclopedia de internet: You are not stuck in traffic, you are traffic (no estás atrapado en el tráfico, sos el tráfico). Como no se puede —ni se debe— seguir ensanchando calles en zonas densas o sumar vías autopistas, lo que nos queda es gestionar la demanda. Y eso implica una palabra incómoda: tarifar. Ya tenemos probado que el uso indiscriminado del espacio vial traslada su costo al tiempo perdido, al estrés, a un sistema de transporte público ineficiente. Por eso Bertaud —como tantos urbanistas— propone una política que ya funciona en varias ciudades: la tarificación por congestión o peaje por congestión (o congestion pricing).

La idea de pagar por circular en auto por ciertas zonas suena antipática, pero ya es una realidad en ciudades como Londres, Singapur, Nueva York y hasta en algunas de la región, como Bogotá o San Pablo.

Electronic Road Pricing (ERP) en Singapur. Fuente: Shutterstock

Singapur fue pionera en la implementación de un sistema de tarificación por congestión para gestionar la movilidad urbana. En sus comienzos, allá por 1975, se introdujo como un simple peaje para ingresar al centro comercial de la ciudad; sin embargo, la llegada de nuevas tecnologías permitió su transformación en un sistema más sofisticado, la Tarificación Electrónica de Carreteras (ERP), implementada en 1998. El objetivo primordial de esta política es garantizar una velocidad mínima para los autos durante las horas pico en áreas clave como el distrito central de negocios (CBD), las principales arterias y las autopistas.

Las particularidades del sistema de Singapur residen en su naturaleza dinámica y su enfoque integral. Las tarifas del peaje se ajustan de forma continua a lo largo del día según la hora y la ubicación. Para asegurar el cumplimiento de la velocidad mínima deseada, la velocidad de los vehículos se monitorea constantemente, y las tarifas se ajustan trimestralmente. Además de la tarificación directa del uso de las arterias, Singapur implementó una medida distintiva para limitar el número total de autos en la isla, subastando periódicamente el derecho a comprar vehículos nuevos. Este enfoque se aproxima al ideal teórico de cobrar una “renta” por el uso del espacio vial, de manera similar a cómo se cobra una habitación de hotel, aunque no llega a ajustar el precio por el tiempo exacto de permanencia en la zona tarifada.

Los impactos de esta política en la movilidad urbana de Singapur han sido notablemente exitosos. Entre 2005 y 2014, a pesar de un aumento del 31% en la población de Singapur, la velocidad promedio en horas pico se mantuvo estable (entre 61 y 64 km/h en autopistas y entre 27 y 29 km/h en el CBD y vías arteriales). Esto demuestra la efectividad del sistema para controlar la demanda de viajes en automóvil y, por ende, reducir la congestión. Al desincentivar la conducción en horas pico y promover un uso más eficiente de los vehículos (como compartir viajes o usar modos menos intensivos en espacio vial), la tarificación por congestión mejora la movilidad general y contribuye a la eficiencia económica del transporte urbano, con el potencial de influir a largo plazo en el uso del suelo urbano.

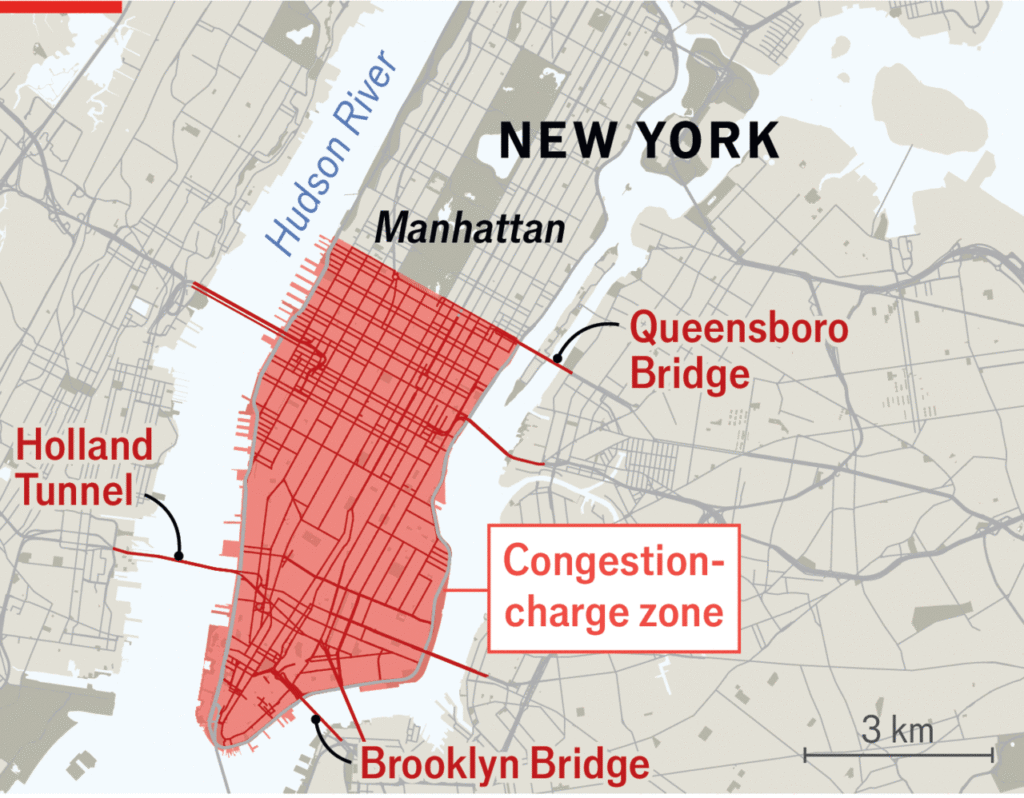

La ciudad de Nueva York lanzó su programa de tarificación por congestión el 5 de enero de 2025, aplicando una tarifa de hasta 9 USD diarios para ingresar en auto al sur de la calle 60 en Manhattan durante los días hábiles y horarios pico. Según datos de la MTA, durante la primera semana ingresaron un 7,5 % menos vehículos, lo que se tradujo en cerca de 43.000 autos diarios menos en la zona tarifada, comparado con el promedio histórico, Para marzo de 2025, la reducción se mantuvo y llegó al 13 %, lo que equivale a unos 67.000 autos menos al día en el centro de Manhattan.

Área de congestión tarifada en New York. Fuente: The Economist

Ese menor volumen vehicular generó beneficios concretos: la velocidad promedio aumentó un 15 % dentro del distrito tarifado, y los trayectos por puentes y túneles entre Manhattan y Nueva Jersey se agilizaron entre un 10 % y 30 %, dependiendo del cruce. Además, el transporte público mostró señales claras de recuperación: el uso del subte fue del 7,3 % en días hábiles y del 12 % en fines de semana, y el uso de buses express desde Staten Island y el Bronx mejoró los tiempos de viaje entre 5 a 10 minutos para los pasajeros. También se reportaron reducciones en accidentes vehiculares de 14 % y en lesiones por choques de 15 % en la zona tarifada.

En el ámbito regional, Bogotá implementó el plan Pico y Placa en 1998 como una restricción vehicular temporal para mitigar la congestión durante la construcción de TransMilenio. Desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en una medida permanente: restringe vehículos privados según el último dígito de la patente entre las 6:00 y 9:00 a.m. y de 3:00 a 7:30 p.m. en días hábiles. En febrero de 2022, con la modalidad del Pico y Placa Extendido, se amplió el horario de restricción a jornada continua (6:00 a.m. a 9:00 p.m.), y en el primer mes la velocidad promedio en los corredores más congestionados aumentó en un 14 %, pasando de 25,9 km/h a 28,7 km/h. La ciudad de San Pablo tiene una medida similar desde el año 1997, el rodizio municipal.

Sin embargo, los efectos de esta medida también han generado consecuencias no deseadas. En Bogotá, muchas familias compraron un segundo auto para evadir la restricción, lo que incrementó el parque automotor en estratos medios y altos en aproximadamente un 20 %. Algo que suele ocurrir cuando además las políticas públicas incentivan la adquisición de vehículos particulares en vez de invertir en la mejora del transporte público, como ocurre en nuestro país. No se puede culpar a la ciudadanía por preferir el uso de autos particulares cuando hay aún muchas mejoras por hacer en el sistema de transporte público, la cuestión de fondo del cambio modal.

Algunas otras ciudades que ensayan soluciones con cierto éxito son Londres, que, desde 2003, cobra una tarifa diaria por ingresar al centro, lo que redujo el tránsito vehicular en un 30 % y permitió mejorar las frecuencias y la velocidad de los buses urbanos; Madrid, que, con su estrategia ambiental Madrid360, prohíbe la entrada de autos con etiquetas “C” al centro, una medida que funciona gracias a una densa red de transporte público y estacionamientos disuasorios bien conectados; o Arabia Saudita, donde, en ciudades como Riad, se están probando esquemas de tarificación dinámica según el origen y destino del viaje, con el objetivo de redistribuir flujos y evitar la congestión en puntos críticos sin penalizar trayectos locales o esenciales.

En la Ciudad de Buenos Aires, la congestión es un problema cotidiano, especialmente en accesos clave como la Panamericana. La ciudad cuenta con peajes urbanos que cobran tarifas más altas en horas pico para intentar gestionar el flujo vehicular. Además, las áreas de Centro y Tribunales tuvieron, hasta la pandemia, una restricción de circulación que solo permitía el ingreso de vehículos con cochera entre las 11 y las 16 horas. Esta medida se sigue prorrogando para su restauración, y las últimas informaciones indican que estará vigente hasta el 28 de agosto de 2025. Las estadísticas aseguran que el método fue exitoso: una fuerte reducción en la circulación de vehículos particulares y una potencial reducción en los tiempos de viaje en transporte público. A pesar de estas iniciativas, la falta de mejoras sustanciales en el transporte público limita la efectividad de estas políticas. La experiencia porteña evidencia la necesidad de que cualquier política de cobro por congestión vaya acompañada de alternativas reales y eficientes al uso del auto particular.

Plan de ingreso restringido implementado en el centro de Buenos Aires en 2018. Fuente: GCBA

En definitiva, estos esquemas no buscan prohibir el uso del auto, sino ordenarlo. Si alguien necesita sí o sí ir en auto, puede hacerlo, pero pagando un precio que refleje el valor del espacio que ocupa. Ese ingreso puede —y debe— reinvertirse en mejorar el transporte público y la infraestructura para modos más sostenibles. Pero cuidado: si el transporte público no es bueno, no hay estrategia de congestion pricing que funcione. Por eso es clave que haya una traducción directa entre lo que se cobra y la mejora de las alternativas: si se paga más por usar el auto, ese esfuerzo tiene que verse reflejado en opciones de transporte público más rápidas, cómodas y eficientes.

Antes de cerrar, me gustaría mencionar que los cargos por congestión van en sentido contrario a otra lógica muy instalada —y muy equivocada—: la de ampliar la superficie vial como respuesta al tráfico. Lo que suele pasar es que, al ensanchar una avenida o construir una nueva autopista, más personas deciden usar el auto, y en poco tiempo estamos otra vez en el mismo punto. Es lo que se conoce como fenómeno de demanda inducida: una mejora en la capacidad genera más uso, hasta saturarla nuevamente. Por eso, en vez de seguir acomodando autos, lo urgente es repensar cómo usamos el espacio. Y eso incluye todo: desde el precio del estacionamiento hasta los carriles exclusivos para transporte público, la infraestructura para bicicletas y, sí, también, la tarificación vial.

Tweet ironizando sobre la fallida política de ampliación de capacidad vial. Fuente: X (ex Twitter)

Antes de cerrar, quería acercarte una invitación. Si te interesan estos temas, quiero aprovechar para invitarte a la nueva edición de la Diplomatura en Gestión de Ciudades del CEEU de la UNSAM. Un programa que ya va por su cuarta edición y continúa sumando alumnos. Este año tenemos un plantel docente de lujo que aborda de manera interconectada los desafíos de movilidad, vivienda y sostenibilidad de las ciudades contemporáneas.

Ahora sí, esto es todo por hoy.

A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000