No lo digo yo, lo dice la ciencia.

Buenas buenas, ¿cómo andan?

En la entrega pasada hablamos de cómo podemos acercar la naturaleza a la ciudad para no tener que irnos a vivir lejos de esta (con las consecuencias ambientales, sociales y económicas que acarrea) en busca de un poquito de verde. Pero no alcanza sólo con plazas. Necesitamos biodiversidad para sentir que estamos verdaderamente en un entorno natural. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. De animales en contextos urbanos.

Tu hijo conoce más pokémons que animales

Suena un poco fuerte. Pero no lo digo yo, lo dice la ciencia. En 2002, unos británicos del Departamento de Zoología de la Universidad de Cambridge llegaron a esta conclusión luego de un experimento con chicos de entre 4 y 11 años. Los resultados fueron categóricos. Los chicos de 8 años eran capaces de identificar al 80% de los 150 pokemons que existían entonces. En cambio, apenas reconocían la mitad de las especies animales que les mostraron.

La conclusión es muy clara: no estamos haciendo lo suficiente para que las futuras generaciones criadas en la ciudad conozcan la fauna local. Y no podemos proteger lo que no conocemos. Porque si no lo conocemos no nos importa, como dice David Attenborough, la voz de todos los documentales sobre naturaleza que viste en tu vida.

La infancia es el momento más importante para el desarrollo de sentimientos positivos asociados a la biodiversidad. Sin embargo, los chicos pasan cada vez menos tiempo jugando afuera, y en contacto con la naturaleza. Hay un comercial famoso donde entrevistan a personas privadas de su libertad y les preguntan cuánto valoran sus 2 horas diarias al aire libre. Para ellos es el mejor momento del día. Luego, les cuentan que los chicos hoy pasan tan sólo 1 hora por día afuera. Sí, los presos pasan más tiempo en el patio de la cárcel que los chicos jugando en la calle.

Elefantes, Jirafas y Leones

El poco contacto que solíamos tener de chicos con animales era cuando íbamos al zoológico. Un lugar lleno de animales que no pertenecen al lugar en el que están. ¿Cómo llegaron ahí? Fueron víctimas del tráfico ilegal de animales, que hoy es el 4to comercio ilegal más rentable del mundo, sólo por detrás de la venta de drogas, armas y personas.

Esto ocurre a pesar de que desde 1973 contamos con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que busca regular el comercio de estas especies entre países. Fruto de este trabajo tenemos casos exitosos de traslados de animales exóticos en Argentina hacia lugares más aptos para su vida. Es el caso de las elefantas Mara y Pupy que fueron llevadas con éxito a un santuario en Brasil, o de los osos pardos del zoológico de Mendoza que fueron liberados en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, la poca información que nuestros hijos reciben de medios y redes sociales suele estar asociada a unas pocas especies “bandera”. Animales carismáticos y, por lo general, exóticos que suelen ser el foco de las campañas de protección. Hace rato que en el mundo del conservacionismo se discute la eficacia de hacer campañas para proteger una especie específica, en lugar de proteger ecosistemas. Una tendencia que tiende a condicionar a los niños a pensar que la naturaleza es exótica, imponente y que está en lugares muy, muy lejanos, que nunca experimentarán. Es decir, animales que no podrán ver fuera de ese mundo virtual e ignorando la fauna local que sí podrían conocer y proteger. Por eso hay que valorar mucho esfuerzos como el del canal Paka Paka, que hace unos años sacó varios capítulos de un programa llamado “Inteligencia Animal”, enfocado en nuestra fauna autóctona.

Estudios señalan que esta pérdida de contacto con la naturaleza en entornos urbanos redunda en una mayor “biophobia”: el miedo, aversión o repulsión hacia los organismos vivos o la naturaleza. Lo que, a su vez, refuerza ese poco contacto con la naturaleza. Es decir que se crea un círculo vicioso que se retroalimenta y profundiza en el tiempo. Esta información me fue facilitada por mi compañero de Jóvenes por el Clima, Dante Borzone, quien escribe nuestro newsletter sobre biodiversidad, El Carpincho en la Habitación, y sabe muchísimo más que yo. Así que los insto enfáticamente a que se suscriban.

Por ejemplo, ¿de dónde proviene nuestro miedo a los bichos? Posiblemente se deba a mecanismos psicológicos que fuimos desarrollando a medida que evolucionamos como especie, para prevenirnos de infecciones por patógenos. Sin embargo, hay otros animales capaces de contagiarnos cosas. Y no les tenemos el mismo pánico. Es por eso que hay quienes señalan que nuestro asco a los insectos se debe, al menos en parte, a que producto del avance de la urbanización sobre ecosistemas naturales, los vemos más dentro de nuestros hogares que fuera de ellos. Es un visitante no deseado que irrumpe nuestra privacidad y comodidad. Que representa un peligro precisamente donde nos sentimos más seguros.

Lo paradójico es que el creador de Pokémon, Satoshi Tajiri, fue un niño apasionado por los insectos, que pasaba horas y horas recorriendo campos y bosques en busca de nuevas especies. Nacido en Tokyo un 28 de agosto de 1965, sus compañeros lo llamaban “Dr. Bug”, y organizaba intercambios de insectos con sus amigos. Un poco como los niños que intercambian cartas de Pokémon en el patio de la escuela.

El Parque Serigaya, en la ciudad Machida a las afueras de Tokyo, donde Satoshi Tajiri pasaba sus días buscando insectos. Hoy tiene placas conmemorativas de la franquicia y es un destino turístico para los fanáticos de Pokémon.

Quizás, si hubiésemos experimentado con bichos desde chicos en ambientes externos, no te digo que hubiésemos creado una marca multimillonaria, pero quizás les tendríamos menos miedo.

Darwin llega a la ciudad

Hay una frase del biólogo Ignacio Fernández Calvo que me gusta mucho que dice: “La principal batalla para frenar la sexta extinción no tendrá lugar en selvas tropicales lejanas, sino que se librará en las más cercanas junglas de hormigón”.

¿Qué quiere decir? Que cada vez somos más las personas que elegimos vivir en ciudades. Y la forma en que las diseñemos determinará dos cosas: 1. cuánto espacio natural vamos a ocupar, desplazando y amenazando a especies de animales; y 2. cómo se van a adaptar esas especies animales al nuevo entorno urbano.

Sobre lo primero, quienes me vienen leyendo desde el primer día saben lo que opino: tenemos que frenar la extensión de la mancha urbana en forma de suburbios. Son ineficientes en muchos sentidos, y uno de ellos es en la ocupación del espacio. Necesitamos meter más gente en la menor cantidad de espacio posible. Hay que crecer hacia arriba, no hacia los costados. Así, vamos a poder preservar más ecosistemas naturales.

Pero, en este caso, me interesa más lo segundo. ¿Podemos ver animales en la ciudad? ¿Pueden ser parte de nuestro día a día? Sí, la creciente urbanización amenaza a muchas especies. Pero algunos autores señalan que muchos animales se están adaptando a vivir en ciudades. En Inheritors of the Earth: How Nature Is Thriving in an Age of Extinction, el ecólogo Chris D. Thomas opina que tenemos que dejar de intentar abordar la crisis de biodiversidad como una foto que queremos congelar en el tiempo, y empezar a trabajar para ver cómo podemos ayudar en estos cambios. Especies como el el halcón peregrino modificaron sus dietas y buscaron nuevos lugares para anidar en la ciudad, logrando que sus poblaciones no sólo dejen de disminuir, sino que comiencen a aumentar. Durante la Revolución Industrial en el Reino Unido, las polillas de abedul, originalmente de color claro, desarrollaron una forma oscura para camuflarse mejor en los árboles cubiertos de hollín, y luego, con la mejora de la calidad del aire, la especie revirtió el proceso y la población de polillas claras volvió a aumentar.

En el libro Darwin Comes to Town, el biólogo Menno Schilthuizen argumenta que las áreas urbanas, lejos de ser desiertos ecológicos, están impulsando una de las mayores oleadas de evolución rápida en la historia de la Tierra. Los edificios imitan acantilados, las luces urbanas atraen insectos y el calor de la ciudad permite a especies tropicales colonizar zonas frías. Pero en lugar de ser meros observadores de la asombrosa capacidad de resiliencia de la naturaleza, podríamos estar ayudando a esas especies, construyendo ciudades que faciliten ese proceso.

¿Vieron esos puentes que se construyen por encima de las rutas para que los animales puedan cruzar a salvo de un lado al otro de la selva? Bueno, algo similar hay que hacer en las ciudades. Si mirás un mapa de espacios verdes en la mayoría de las ciudades, lo que vas a ver son pequeñas islas de verde desconectadas. Faltan corredores verdes que unan esos espacios verdes urbanos entre sí. Y que, a su vez, ofrezcan una salida hacia entornos naturales más amplios, en las áreas metropolitanas.

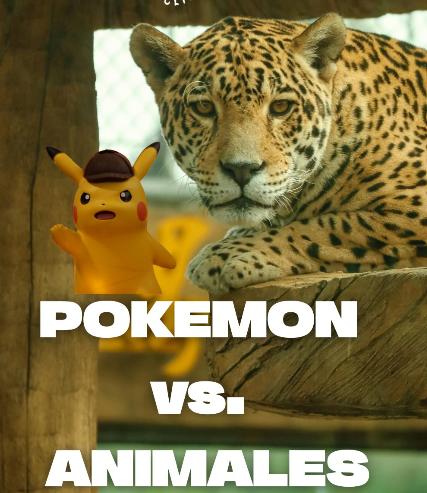

El caso de la ciudad de Ljubljana, la capital de Eslovenia, es muy interesante. Desarrollaron un sistema de cuñas verdes (“green wedge” en la foto) que buscan continuar las áreas naturales que están por fuera de la ciudad, haciéndolas ingresar al casco urbano. Así, se conectan los parques urbanos con grandes extensiones naturales de tierra.

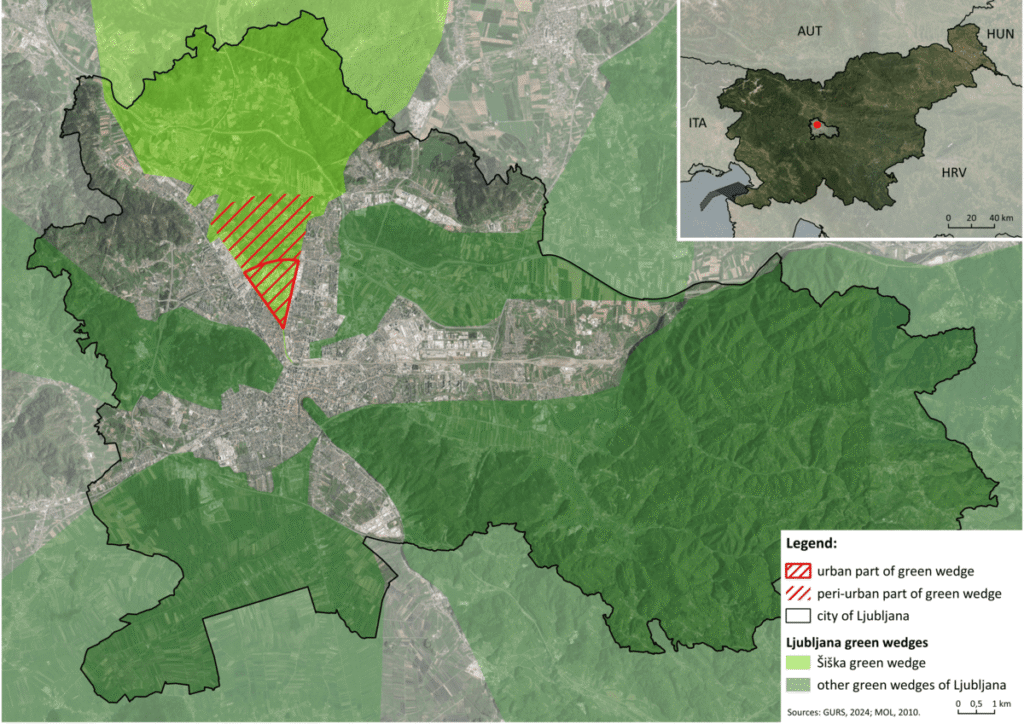

Además, Ljubljana cuenta con un corredor circular de 34km que conecta los distintos puntos verdes de la ciudad. Es una zona popular para hacer deporte y actividades al aire libre, pero además tiene la doble virtud de conectar esas cuñas verdes, permitiendo que la biodiversidad prospere.

¿Qué pasaría si en Buenos Aires una especie pudiese ingresar desde el Delta del Paraná, atravesando toda la costanera norte y sur de la ciudad, hasta llegar a las áreas naturales de Avellaneda, Bernal y Quilmes? ¿O hasta los bosques de Ezeiza, pasando por Lugano? Todo conectado por corredores biológicos de plantas que atraen polinizadores, y que ofrecen cruces seguros para animales más grandes.

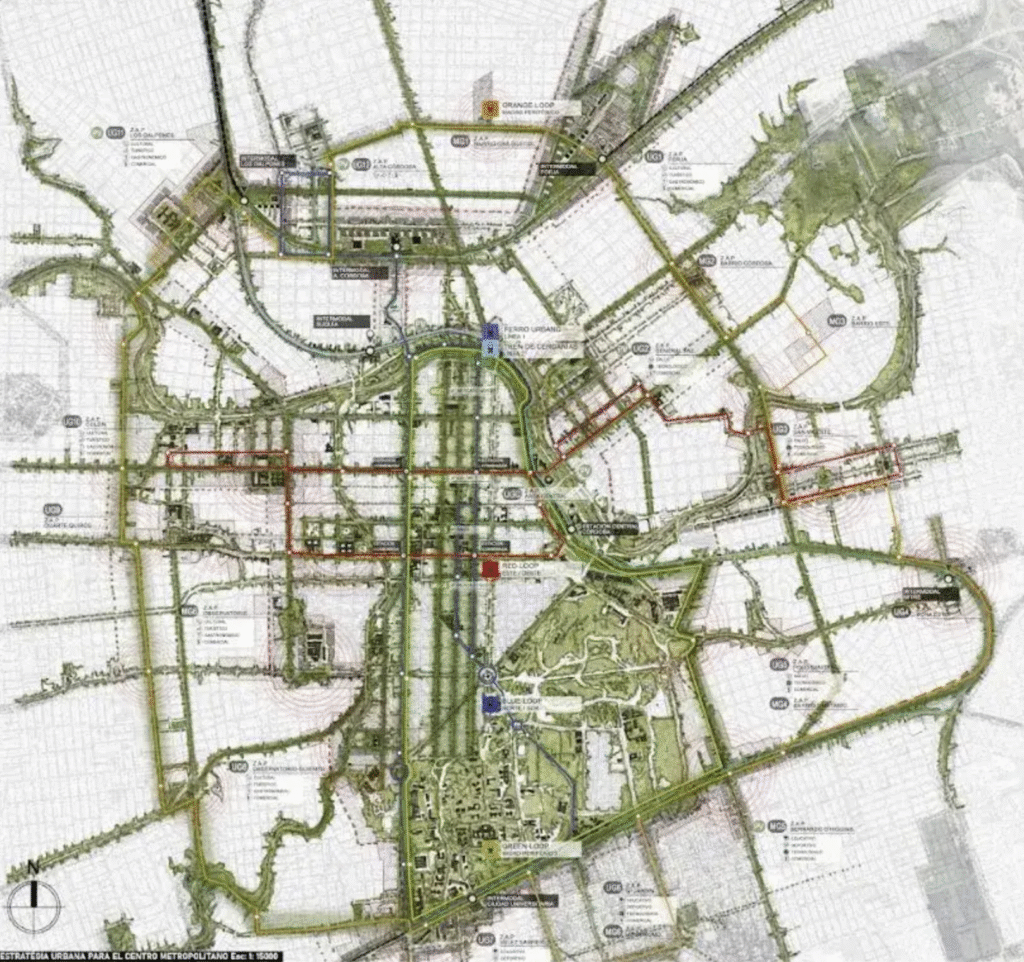

En la Ciudad de Córdoba, por ejemplo, María Elisa Pulido y José Maximiliano Lasso ganaron el 1er Premio del Concurso Nacional de Ideas y Anteproyectos para reformar el área central de Córdoba Capital. Y lo hicieron con un proyecto llamado “Green Loop Centro”, que busca conectar todas las áreas verdes de la ciudad.

Londres es una de las ciudades más grandes del mundo. Pero también es considerada prácticamente un bosque, con parques de grandísimas extensiones donde abundan animales silvestres como ardillas, ciervos y hasta zorros. En la ciudad brasileña de Curitiba, los carpinchos pasean libres por el equivalente a nuestros bosques de Palermo. Nairobi, la capital de Kenia, tiene un parque nacional con leones, jirafas y rinocerontes dentro de la ciudad.

Dejemos tierra sin ocupar en nuestras ciudades. Y generemos las condiciones para que los animales la reclamen.

Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima. Y como siempre, si querés charlar sobre urbanismo me podés contestar este mail o escribirme por Twitter. O si me querés contar cuál es tu inicial de pokémon favorito, también. El mío es Bulbasaur.

Nico,

A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000